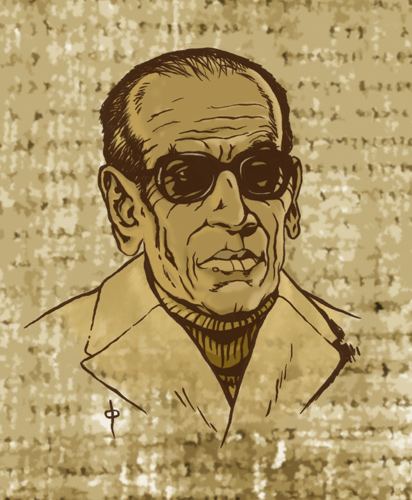

Naguib Mahfouz : le soleil ne se lèvera pas tout seul...

NAGUIB MAHFOUZ a eu quatre-vingt-quatre ans le 12 décembre dernier. L’attentat dont ce monument vivant de la littérature mondiale a été victime au Caire il y a plus d’un an, le 14 octobre 1994 , a en son temps tiré l’intelligentsia cairote de son long sommeil complaisant vis-à-vis de l’islamisme. A l’époque, il n’avait pas fallu dix jours pour que 250 écrivains, acteurs, metteurs en scène se réunissent dans un théâtre cairote et manifestent avec la victime une solidarité active. Du coup, le cheikh d’Al-Azhar et le mufti d’Égypte, les deux plus hautes instances religieuses du pays, avaient publiquement condamné la tentative de meurtre. « Les Fils de la Médina », roman interdit de publication par ces mêmes autorités depuis trente ans, avait été immédiatement publié en feuilleton par l’hebdomadaire « Al-Ahali », sans que la moindre protestation officielle n’ose s’élever contre cette chronique qui transforme l’histoire religieuse en un récit laïque contemporain... Texte intégral au prix symbolique d’une livre égyptienne (environ 1,80 F).

Les instigateurs de ce que tout le monde en Egypte appelle aujourd’hui « l’accident » ont révélé par la suite qu’au-delà de la vie de l’écrivain - condamné par eux à mourir le jour du sixième anniversaire de l’attribution de son prix Nobel - il s’agissait d’anéantir ce que représente Naguib Mahfouz dans le monde arabe contemporain. En faisant du quartier de la Gamaliyya, où il est né, le microcosme de l’univers, l’écrivain n’a-t-il pas fait descendre Dieu et ses prophètes dans la rue ? Humain, trop humain.

Deux membres de l’organisation terroriste al-Gamaat al-Islameya ont été pendus en mars 1995 après avoir été reconnus coupables par la haute cour militaire du Caire. L’un pour avoir poignardé l’écrivain, l’autre pour avoir planifié l’attentat. Leurs aveux ont été télévisés. Aucun des deux n’a exprimé le moindre regret. L’un et l’autre se sont dits jusqu’au bout décidés à recommencer au cas où ils recouvreraient la liberté...

Aujourd’hui encore, Naguib Mahfouz déclare à qui veut l’entendre que « ces terroristes ignoraient tout de l’islam. Le terrorisme est un rejet de l’opinion d’autrui alors que l’islam est une religion de liberté ». Deux petits coups de poignard. Le prix Nobel 1988 de littérature a juste « senti un monstre lui planter ses ongles dans le cou ». Il n’a « même pas vu le jeune homme qui l’a agressé ». Cinq heures d’opération. Sept semaines d’hospitalisation. Aujourd’hui encore, l’écrivain n’a pas retrouvé l’usage de sa main droite, dont un nerf a été sectionné au moment de l’attentat.

Naguib Mahfouz n’a déménagé que trois fois dans sa vie. Il n’a jamais quitté Le Caire. Enfant, il a vécu intensément dans le quartier populeux de Gamaliyya, passant là les douze premières années de sa vie. Les ruelles, les impasses et les passages de ce lieu constituent la trame topographique de ses romans les plus universels. Quand sa famille s’est installée dans le quartier d’Abbassiyya, il a continué à fréquenter passionnément les cafés, les boutiques et les échoppes du quartier où il était né. Au milieu des années cinquante, après son mariage, il s’est transporté rue du Nil dans le quartier d’Agouza. Un petit appartement situé au rez-de-chaussée, donnant sur le fleuve millénaire. Depuis « l’accident », l’immeuble est ostensiblement protégé. Personne n’y entre sans montrer « patte blanche ». La menace islamiste reste bien réelle. Plusieurs agents de police, en tenue et en civil, se relaient nuit et jour. Une petite guérite protège des variations climatiques la sentinelle du prix Nobel de littérature. Interdiction de garer quelque véhicule que ce soit devant le hall d’entrée. Le gouvernement égyptien protège désormais son grand écrivain avec un soin jaloux. C’est dans cet appartement de la rue du Nil que Naguib Mahfouz a reçu l’envoyé de « l’Humanité ». Mohamad Salmawy, rédacteur en chef du journal « Al-Ahram », et Waël Ghali, animateur de la revue « Al-Cahira », ont servi tous deux d’interprètes.

Votre santé, un an après l’attentat dont vous avez été la victime, préoccupe non seulement l’Egypte, mais vos lecteurs dans le monde entier...

Ma main droite reste paralysée. Et je suis toujours en rééducation. En vérité, j’avais déjà une faiblesse de ce côté-là. L’accident est venu se greffer sur le déficit préexistant de mon oeil et de mon oreille droite. Mais l’Egypte souffre davantage que moi. Les efforts des uns et des autres pour la faire sortir de sa crise sont pour l’instant inopérants.

L’inspiration, le désir d’écrire continuent-ils de vous tarauder ?

On en est à me réapprendre comment écrire mon nom. Tout un symbole. Juste avant l’accident, j’avais en cours un sujet littéraire, mais je n’ai eu aucune inspiration nouvelle depuis. Le choc a carrément asséché ma plume. Au cas où le désir d’écrire se représenterait, je pourrais toujours dicter ce qui me vient à l’esprit. En attendant, et faute de mieux, ceux qui m’éditent publient des fragments de nouvelles écrites antérieurement et demeurées jusqu’à ce jour inédites...

En partant des lieux de votre enfance, de votre ruelle, de votre quartier et de la façon dont les personnages de ces lieux sont revenus vous hanter à l’âge adulte, vous êtes parvenu dans plusieurs de vos romans à atteindre une dimension universelle. Mais est-ce qu’aujourd’hui l’exaltation identitaire et le repli des communautés sur elles-mêmes, auxquels on assiste dans plusieurs parties du monde, ne tend pas à contredire votre démarche ?

J’entends dire que le monde va vers une sorte d’unification de lui-même, notamment à travers la télévision, et qu’une espèce d’unité intellectuelle globale serait en cours de constitution. Cette évolution engendre une grande appréhension, au niveau des peuples aussi bien qu’au niveau des individus. Les gens craignent de se perdre. C’est une nouvelle sorte de racisme ou de sentiment nationaliste provoqué par la mondialisation de la planète. Une des raisons de l’écoute que trouvent les islamistes en Egypte se situe dans la peur qu’éprouve le peuple d’être dissous dans ce processus de déculturation massive. On ne peut comprendre ce qui arrive aux petites nations si on fait abstraction de cette inquiétude de ne plus être soi-même dans cette grande globalisation.

Votre ouvrage « les Fils de la Médina » s’achève par une déclaration de ceux qui administrent ce quartier populaire : « Patience, disent-ils. Tout a une fin, même l’oppression ! Le soleil finira bien par se lever, et nous verrons la chute du tyran : l’aube viendra, pleine de lumière et de merveilles... » Est-ce que vous ne pensez pas que cet optimisme contredit l’impatience qui existe aujourd’hui dans le monde ?

Toute renaissance s’accompagne toujours d’une forte impatience qui tend à la devancer...

Vous déplorez souvent que l’on réduise les gens à leur étiquette politique ou à leur conception philosophique... Mais quel est le morceau de la personnalité humaine qui échappe à cette classification ?

Cette classification tend à estomper la richesse du rapport humain qui s’établit entre chaque personne et son entourage. Certes, l’engagement politique et la conviction philosophique donnent à la personnalité une dimension supplémentaire, mais je regrette qu’on ne puisse pas vivre dans les société modernes en relation avec la seule originalité de chaque individualité. Tant qu’il y aura du pouvoir, des partis pris, des idées politiques, cet éphémère moment de virginité humaine sera difficile à percevoir. Qu’est-ce qui fait que des gens prennent soudain les armes contre d’autres qui, l’instant auparavant, étaient leurs frères ? A partir du moment où il y a du pouvoir, il y a forcément opposition et incompréhension. Opposition politique, opposition philosophique. Pour moi, ce qui est le plus humain, c’est ce qui est préalable à l’exercice de tout pouvoir.

Les médias occidentaux s’inquiètent beaucoup de « la femme égyptienne ». Jadis, les gravures coloniales anglaises montraient les épouses des pachas avec, comme légende, « la femme égyptienne ». Celles de vos romans sont plutôt inspirées des femmes des impasses et des venelles de votre quartier natal...

La femme du pacha sur la gravure, c’est la même que celle qu’on voit dans la rue, juchée sur une charrette. Si ce n’est qu’entre-temps elle a reçu de l’instruction. L’aspect originel de la femme en tant que personne humaine, c’est la source. Quand elle devient politisée, quand elle apprend la philosophie, elle devient la femme ou la fille du pacha. Les femmes des faubourgs populaires, je les ai côtoyées directement, car nous vivions dans le même quartier. Beaucoup d’entre elles se sont retrouvées par la suite dans mes romans.

A chaque fois que tout ou partie de vos romans ont eu maille à partir avec les autorités religieuses, des personnalités influentes - comme le président Nasser, en 1959, ou le président Moubarak, en 1988 - sont intervenues pour vous éviter la censure requise par les intégristes. Mais, à chaque fois, vous avez fait savoir que vous vous rangiez à la décision de l’université religieuse traditionnelle d’Al-Azhar. Pourquoi ?

Tant qu’il y aura en Egypte des millions de gens qui ne connaissent les principes et les grands idéaux qu’à travers la religion, on aura besoin d’Al-Azhar. J’irai même jusqu’à dire que nous avons besoin de cette autorité pour défendre l’islam contre les milieux extrémistes. C’est l’idée de Voltaire. Je pense que les lecteurs français n’auront pas besoin de traduction. Je voudrais ajouter qu’ici Al-Azhar a été à l’origine d’un mouvement égyptien des « Lumières » qui a révolutionné, en son temps, la pensée théologique islamique.

Plus d’un an après le crime qui a été commis contre vous, que pensez-vous, rétrospectivement, de celui qui a essayé d’attenter à vos jours ? Et, surtout, de ceux qui ont armé son bras ?

Un grand nombre de voix autorisées essaient de banaliser le terrorisme en affirmant qu’il se trouve partout. On entend beaucoup dire que la solution réside dans l’établissement de la démocratie à l’occidentale. Mais il existe des pays « démocratiques » occidentaux qui connaissent eux aussi le terrorisme. La cause résiderait dans la pauvreté des gens, mais les pays riches ne sont pas à l’abri. On nous dit que c’est un destin. Je ne le crois pas. C’est exactement comme si une dizaine de personnes avaient 38 de fièvre et qu’on disait qu’ils ont tous la même maladie parce qu’ils ont tous la même température ! En réalité, derrière chaque température, il y a une maladie différente. Et il faut une thérapie particulière pour chaque malade. En ce qui concerne la maladie du patient « Egypte », la cure réside dans la démocratie et une libération de l’économie telle qu’elle donne du travail à tous ceux qui n’en ont pas. Il faut aussi ouvrir la société de telle manière que tous puissent écouter les différentes idées sur son avenir et les discuter. Il faut par exemple que conservateurs et démocrates puissent s’affronter à la télévision.

Dans vos romans, le « futuwwa » est le « protecteur » attitré d’un quartier, qui, moyennant une contribution plus ou moins volontaire des habitants, y garantit un minimum d’ordre, de cohésion sociale, et défend son honneur et son prestige vis-à-vis de l’extérieur. Bon ou mauvais, ce personnage symbolise le pouvoir... Pensez-vous que ce soit encore aujourd’hui une bonne métaphore pour désigner l’Etat moderne ?

Je ne sais plus qui est le symbole de qui. Les « futuwwa » ont représenté le pouvoir, qu’il soit juste ou tyrannique. Dans « les Fils de la Médina », ils incarnent la force aveugle. Ils ne connaissent pas de loi et font tout ce qu’ils veulent. Aujourd’hui, c’est peut-être l’inverse... Ce sont les pouvoirs qui sont devenus le symbole des « futuwwa ».

Au moment de clore l’entretien, alors que nous prodiguons au grand écrivain des remerciements émus, celui-ci proteste : « Vous m’avez apporté un peu de mémoire. Dans les années trente, je m’étais orienté vers la philosophie, croyant à tort que la littérature était un divertissement mineur. J’ai eu à cette époque un professeur français qui s’appelait Alexandre Koyré, que le roi Fouad avait invité à venir enseigner à l’université du Caire. Il voulait toujours que je veille à ce que la politique ne gâte pas ma philosophie. Soixante-cinq ans après, j’espère être resté fidèle à sa recommandation. »

Entretien réalisé par ARNAUD SPIRE